Wir stehen Frage und Antwort

Häufige Fragen für Euch zusammengefasst

Wieso ist das S-LINK Projekt für Salzburg wichtig?

Der S-LINK wird den öffentlichen Salzburger Verkehr zukunftsfit machen und eine attraktive Alternative zum Individualverkehr zwischen dem Flachgau und dem Tennengau bieten. Als leistungsfähige Stammstrecke quer durch die Stadt wird er als Rückgrat für alle Zubringerlinien von Bus und Bahn dienen und neue Möglichkeiten – beispielsweise eine Anbindung des Messezentrums und seiner Parkplatzkapazitäten – schaffen. Den Salzburgerinnen und Salzburgern soll damit eine Möglichkeit geboten werden, zeitsparend, sicher, bequem, günstig und ökologisch mobil zu sein.

Die Stadt Salzburg ist das Zentrum einer wachsenden Region, die sich im Norden und Osten durch den Flachgau bis nach Oberösterreich, im Süden in den Tennengau und im Westen ins benachbarte Bayern erstreckt. Der innerstädtische Verkehr ist durch die Topografie der Altstadt zwischen Stadtbergen und Salzach stark eingeschränkt. Zusätzlich zu den Stadt-Salzburgerinnen und Stadt-Salzburgern pendeln täglich rund 60.000 Menschen in die Landeshauptstadt – Tendenz steigend. Dazu kommen noch etwa neun Millionen Tagestouristinnen und Tagestouristen jährlich.

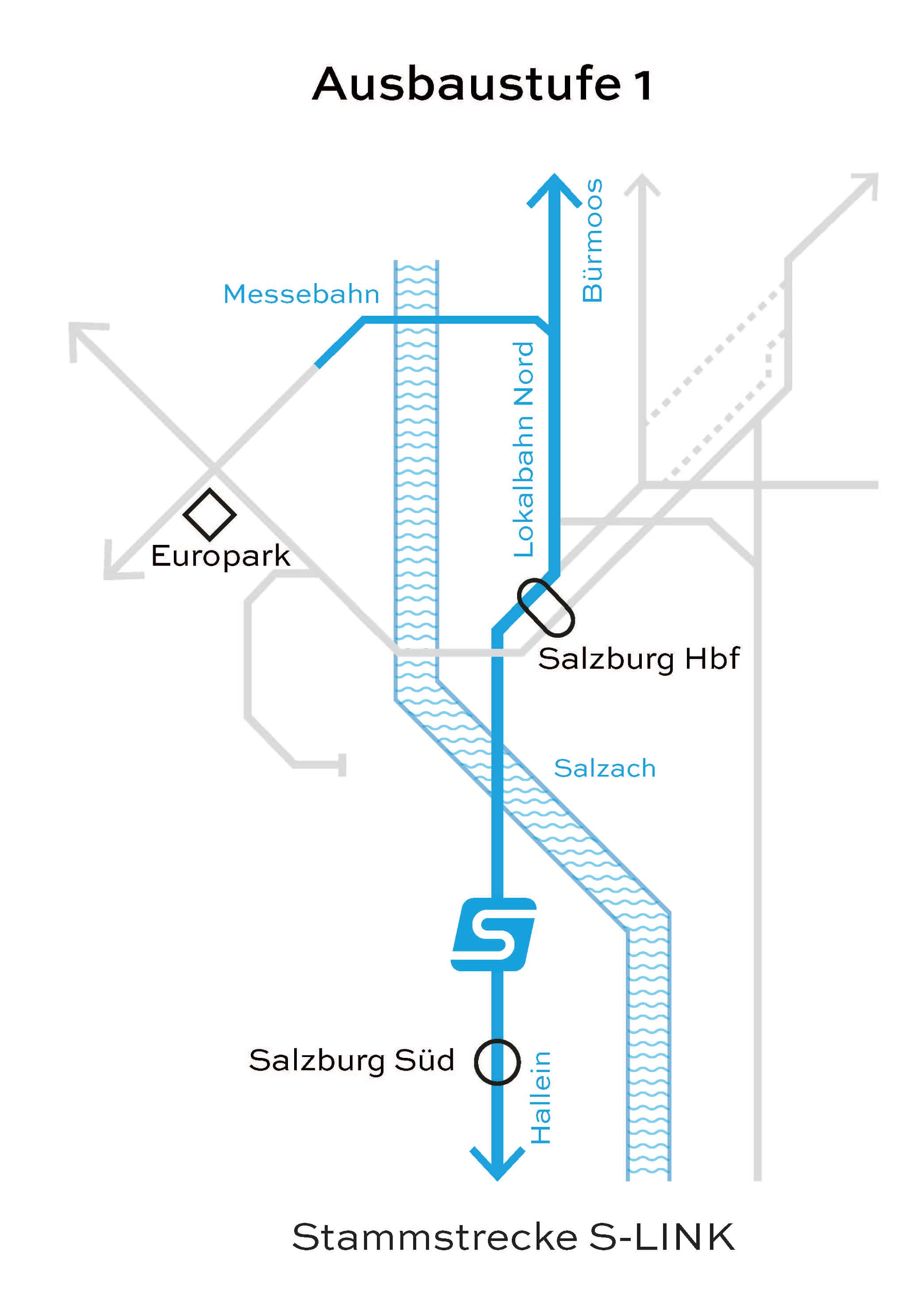

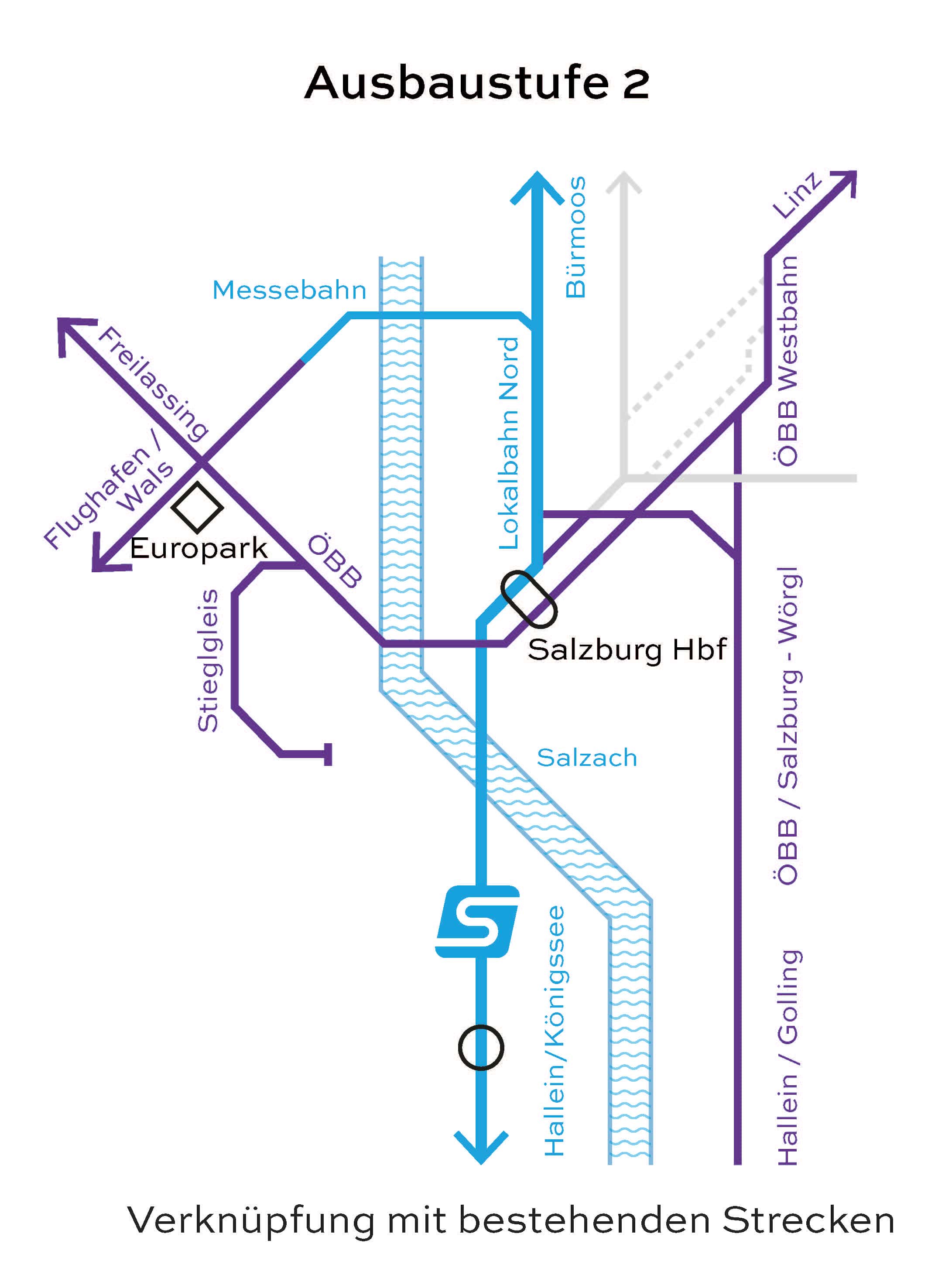

In vier Bauphasen wird die bestehende Lokalbahn über den Hauptbahnhof hinaus ins Zentrum und in den Süden der Landeshauptstadt sowie weiter nach Hallein verlängert. Damit erhält der Zentralraum, neben der bestehenden ÖBB-Strecke im Osten der Salzach, künftig auch im Westen der Salzach eine leistungsfähige Schienen-Infrastruktur für die Menschen und Wirtschaftsbetriebe der Anrainergemeinden sowie für neue Park&Ride-Konzepte.

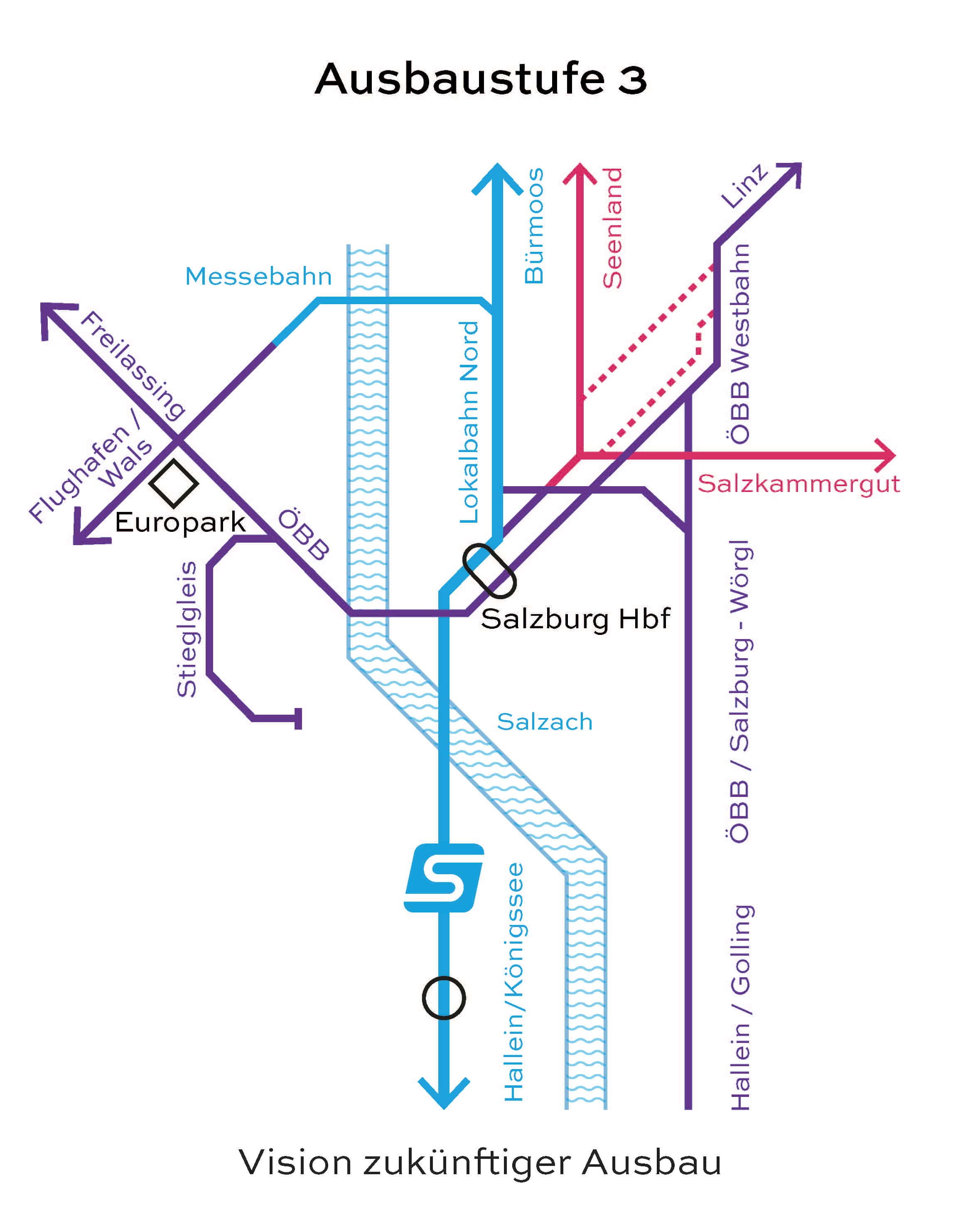

Welche weiteren Ausbaustufen sind im Zuge des Baus des S-LINK geplant?

Wird es weiterhin Stau geben?

Im Zuge der Planungen für den Ausbau des Lokalbahnnetzes wurden die Grundlagen für die Verkehrswirksamkeit erhoben. Diese wurden in verschiedenen Planfällen für die zu erwartenden Bevölkerungs- und Verkehrsentwicklungen für das Jahr 2040 berechnet und bestätigen die Verkehrswirksamkeit des Projektes. Die Unterlagen wurden bereits im Zuge des Verfahrens zur Erlangung der Konzession übermittelt. Alleine für die erste Etappe vom Hauptbahnhof bis zum Mirabellplatz wird eine Einsparung von 40.000 KFZ-Kilometern – also eine Fahrtstrecke einmal um die Welt – pro Werktag berechnet. Die Projektgesellschaft geht davon aus, dass die Ergebnisse durch das Ministerium noch im Herbst bestätigt werden können.

Ausschlaggebend für das Fahrgastaufkommen sind nicht nur die Pendler:innen, sondern auch die Tagestourist:innen. Aus Mobilfunkdaten zeigt sich, dass auch Freizeitfahrten einen erheblichen Anteil einnehmen und der Bedarf zeitabhängig zu Verdopplungen des Gesamtaufkommens führt. Durch die Verbindung mit attraktiven Begleitmaßnahmen kann man davon ausgehen, dass so je nach Ausbaustufe 35-50% der Fahrten auf dem Nord-Süd-Korridor einen Teil des S-LINK nutzen. Bezogen auf Pendlerfahrten wären dies 45.500 bis 65.000 Fahrten. Unter Berücksichtigung des Freizeitverkehrs erhöht sich das Potential auf 90.000 bis 130.000 Fahrten täglich. Ein auf den S‑LINK abgestimmtes Tourismuskonzept würde diese Zahlen noch weiter erhöhen.

Warum werden Bäume gefällt und werden wieder neue Bäume gepflanzt werden?

Die erste Etappe des S-LINK befindet sich derzeit im behördlichen Genehmigungsverfahren. Alle Maßnahmen in Bezug auf die Umweltverträglichkeit werden dabei von unabhängigen Sachverständigen der Behörde begutachtet und bewertet. In der eingereichten Umweltverträglichkeitserklärung ist festgehalten, dass 58 Bäume entfernt werden müssen – in Verbindung mit einer verpflichtenden Aufforstung von mindestens 38 Bäumen. Die Projektgesellschaft unterstützt die Bestrebungen der Stadt, weit mehr Bäume als bisher anzupflanzen und damit eine neue und grünere Aufenthaltsfläche für Salzburgerinnen und Salzburger zu schaffen.

Wie intensiv wird der Baustellenverkehr werden?

Für die Errichtung der für den S-LINK notwendigen Baustelle zwischen dem Lokalbahnhof und dem Mirabellplatz wurde von Fachleuten ein detailliertes Konzept für die Abwicklung des Baustellenverkehrs erarbeitet. Darin sind alle notwendigen LKW-Fahrten während der gesamten Bauzeitdauer über etwas mehr als drei Jahre erfasst. Das Verkehrskonzept sieht drei Routen für den Zu- und Abtransport vor. Diese Routen führen von der Rainerstraße über die St. Julien Straße, von der Rainerstraße über die Humboldtstraße und vom Mirabellplatz über die Franz-Josef-Straße/Schrannengasse bis zum höherrangigen Verkehrsnetz in die Vogelweiderstraße. Woher bzw. wohin Material an- bzw. abtransportiert wird, ist offen und abhängig von den Ergebnissen der Ausschreibungen. Eine Vorabprüfung hat aber ergeben, dass ausreichend Deponierungsmöglichkeiten im Umkreis der Stadt zur Verfügung stünden. Zudem prüft die Projektgesellschaft darüber hinaus auch den Einsatz von Elektro-LKW sowie die Möglichkeit einer Verladung und Verfuhr per Bahn. Die Bauarbeiten und damit der An- und Abtransport finden in der Regel von Montag bis Freitag von 06:00 Uhr bis 19:00 Uhr statt. Die Verkehrszahlen zu genehmigen obliegt der zuständigen Behörde.

Für einen Zeitraum von 15 Tagen innerhalb der gesamten, etwas mehr als dreijährigen Bauzeit wurde eine maximale LKW-Fahrtenanzahl in der Vogelweiderstraße von 15,5 LKW Fahrten pro Stunde und Richtung berechnet. Die Projektgesellschaft hat deshalb um Genehmigung für eine maximale Anzahl von 300 LKW Fahrten pro Tag angesucht. Die durchschnittlichen LKW-Fahrten während der restlichen Bauzeit liegen teilweise sehr weit unter der zu genehmigenden Anzahl.

Besteht Gefahr durch steigendes Grundwasser?

Niederschlag und Salzach haben einen geringen Einfluss auf die Schwankungen des Grundwasserpegels im Projektgebiet.

Dennoch wird natürlich bei der Planung das Grundwasser mitberücksichtigt.

Das Bauwerk wird quer zur Grundwasserströmung errichtet. Dabei werden Maßnahmen ergriffen, das Grundwasser über das Bauwerk umzuleiten.

Die dabei verursachten Veränderungen im Grundwassergeschehen liegen innerhalb der bereits heute bestehenden und natürlichen Schwankungsbreite und haben aus fachlicher Sicht keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umgebung, Bebauung oder menschliche Nutzung.

Werden Buslinien wegen des S-LINK gestrichen oder gekürzt werden?

Die Planung der Obus-Linien ist nicht Teil des Aufgabengebiets der Salzburger Regionalstadtbahn Projektgesellschaft. Es steht außer Frage, dass neben der neuen Stammstrecke durch das Zentrum auch alle Zubringer in einer Gesamtplanung zukunftsfit gemacht werden müssen. Dabei geht es nicht um die Kürzung oder Streichung von Linien, sondern um einen weiteren Ausbau und Optimierung. Die Bahn- und Obus-Angebote werden gesamtheitlich konzipiert und auf den Kunden abgestimmt. Gleichzeitig bietet die Bahn die Möglichkeit, weitere Infrastruktur-Projekte wie die Messebahn oder die Stiegl-Bahn umzusetzen bzw. einzubinden.

Gibt es einen Gesamtverkehrsplan?

Der S-LINK ist das Rückgrat der Mobilitätswende in Salzburg. Als wichtiger Teil des Gesamtverkehrsplans werden Schritt für Schritt Anpassungen im Sinne der Fahrgäste umgesetzt. Nähere Details zum aktuellen Nahverkehrsplan finden Sie hier.

Wie werden die Anrainer während dem Bau vor Staub und Lärm geschützt werden?

Der Schutz der Anrainerinnen und Anrainer während der Bauphase der Lokalbahnerweiterung hat hohe Priorität. Um Belastungen so gering wie möglich zu halten, wurden umfangreiche Schutzmaßnahmen vorbereitet. Vorrangig werden nachts für die Ruhe der Anwohnerinnen und Anwohner in der Regel keine Bauarbeiten stattfinden. Zudem werden nach Erhebungen individuelle Maßnahmen zur Reduktion von Lärm gesetzt.

Um die Belastungen so gering wie möglich zu halten, wurden die Regelarbeitszeiten auf der Baustelle unter der Woche von 06:00 bis 19:00 Uhr beantragt. Von 06:00 bis 07:00 Uhr, 12:00 bis 13:00 Uhr und 18:00 bis 19:00 Uhr werden lärmintensive Tätigkeiten generell vermieden. Die Berechnungen für die Lautstärke der Bauarbeiten wurden sehr konservativ durchgeführt. Das bedeutet, dass die lautesten theoretisch möglichen Geräusche als Grundlage für Schutzmaßnahmen dienen. Damit könnte es laut Berechnungen vereinzelt bei alten Fenstern mit geringer Schallschutzwirkung zu kurzfristigen Überschreitungen der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte kommen. Für diese Fälle wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, der von schallschutztechnischen Maßnahmen bis hin zum Angebot von Ruheräumen abseits der Baustelle reicht. In den nächsten Wochen werden hierzu von Fachleuchten individuelle Erhebungen der Gebäude entlang des Bauvorhabens vom Lokalbahnhof bis Mirabellplatz stattfinden.

Auf zirka 80 Metern der Strecke muss aus sicherheitstechnischen und bauablaufbedingten Gesichtspunkten die Vortriebsarbeit im Schichtbetrieb unter der Oberfläche rund um die Uhr durchgeführt werden. Die Dauer der notwendigen Arbeiten im Bereich der Unterquerung der ÖBB-Gleise beträgt in diesem Bereich rund drei Monate. Die An- und Ablieferung von Materialien wird dabei aber dennoch in der Regelarbeitszeit am Tag stattfinden.

Der neue Lokalbahntunnel im Bereich der Innenstadt ist auch der beste Lärmschutz für die Anrainerinnen und Anrainer. Beim geplanten dichten Zugverkehr in kurzen Takten wird damit keine Belastung entstehen. Zudem steht die Oberfläche für eine positive Stadtentwicklung mit mehr Lebensraum zur Verfügung.

Wie sind die Gebäude entlang der Trasse während der Bauphase zugänglich?

Ein genauer Bauablaufplan stellt sicher, dass alle Gebäude während der Baustelle zugänglich sind. Für die Rainerstraße und den Mirabellplatz wird es Querungen für Fußgänger und Radfahrer geben.

Warum reicht die bestehende S-Bahn nach Hallein nicht?

Die bestehende S3 aus dem Süden ist das Paradebeispiel, dass ein gutes Angebot Nachfrage erzeugt. Bereits mit dem Ausbau des – damals auch umstrittenen – S-Bahn-Netzes in Salzburg hat sich gezeigt, dass neue schienengebundene Verkehrsträger eine enorme Anziehungskraft haben. Die Prognosen wurden mittlerweile mit bis zu 400 % mehr Fahrgästen als angenommen übertroffen. Die Züge auf der Strecke sind bereits an der Kapazitätsgrenze angelangt – aufgrund der Auslastung der Strecke mit Nah-, Regional-, Fern- und Güterverkehr ist eine weitere Taktverdichtung kaum noch möglich. Es braucht einen neuen, leistungsfähigen Verkehrsträger, der zusätzlich Platz bietet. Bei einer attraktiven, schnellen und komfortablen Verbindung steigen Menschen gerne vom Auto auf die Bahn um.

Mit dem S-LINK erhält das Salzachtal, neben der bestehenden ÖBB-Strecke im Osten, künftig auch im Westen eine leistungsfähige Schienen-Infrastruktur für die Menschen und Wirtschaftsbetriebe der Anrainergemeinden sowie für mögliche neue Park&Ride-Konzepte.

Warum wird mit dem S-LINK die Nord-Süd-Achse ausgebaut?

Das Ergebnis vieler Studien und Analysen ist, dass die stark belastete Nord-Süd-Hauptverkehrsachse durch die Stadt ausgebaut werden muss, um eine Verbesserung der gesamten Verkehrssituation zu erreichen. Der S-LINK nimmt zusätzlich zu den Fahrgästen aus dem Norden Fahrgäste von den bestehenden S-Bahn- und Buslinien aus dem Osten und Westen der Stadt auf und transportiert sie schnell, sicher und zuverlässig in und durch das Zentrum der Stadt. Daraus resultiert eine massive Attraktivierung der bestehenden Lokalbahn, die durch das Zentrum in den Süden der Landeshauptstadt und weiter bis nach Hallein geführt wird – unter Einbindung der bestehenden Park&Ride-Kapazitäten bei der Messe und Schaffung neuer Park&Ride-Anlagen. Es steht außer Frage, dass neben dieser Hauptschlagader durch das Zentrum auch alle Zubringer in einer Gesamtplanung zukunftsfit gemacht werden müssen.

Wieso eine Bahn und kein Ausbau von Obussen?

Verkehrsflächen sind in Salzburg oberirdisch nicht mehr beliebig erweiterbar. Eine Bahnstrecke bietet wesentlich höhere Kapazitäten, die nach oben ausbaubar sind. Wenn die Fahrgastzahlen zunehmen, kann mit Anpassungen bei den Fahrzeugen und beim Takt auch diese gesteigerte Nachfrage bedient werden. Bei Obussen ist das nur bedingt möglich, weil sie an die Leistungsfähigkeit des bestehenden Straßennetzes gebunden sind. Gleiches gilt für eine Straßenbahn. Die Bahn ist als Verkehrsmittel auch schneller und von anderen Verkehrsteilnehmern unabhängig. Das Ziel ist es, ohne Umsteigen mit der Lokalbahn aus dem Flach- und Tennengau mitten in die Stadt Salzburg zu kommen (aus allen anderen Richtungen mit 1x umsteigen) und dabei einen hohen Komfort für die Fahrgäste zu bieten. Das Salzburger Verkehrsnetz soll als Ganzes betrachtet werden; die Bahn- und Obus-Angebote werden gesamtheitlich konzipiert und auf den Rad- und Fußgängerverkehr abgestimmt. Gleichzeitig bietet die Bahn die Möglichkeit, weitere Infrastruktur-Projekte, wie die Messebahn oder die Stiegl-Bahn, mit einzubinden.

Warum ist eine Seilbahn keine Lösung?

Im Auswahlprozess für die Trasse des S-LINK wurde auch die Alternative einer Seilbahn genau geprüft. Eine Seilbahn verfügt über geringere Kapazitätsmöglichkeiten als eine Bahn, die auch bei höherer Nachfrage durch Taktverdichtung einfach ausgebaut werden kann. Zudem ist eine Seilbahn aufgrund der zurückzulegenden Distanzen nicht als regionale Verkehrslösung tauglich und als Insellösung zu sehen. Im direkten Vergleich mit der Bahn ist diese hinsichtlich Reisezeit und Reisequalität für den Fahrgast der Seilbahn vorzuziehen. Bauliche Eingriffe bzw. ein derart markant wahrnehmbarer Eingriff in das UNESCO-Weltkulturerbe des historischen Zentrums als architektonische Einheit mit den kirchlichen Repräsentationsbauten kann als stark nachteilig und auch dem Tourismus als abträglich gewertet werden. Eine Sicherstellung des Zieles bzw. der Möglichkeit einer Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene im Bereich größerer Betriebsstandorte im südlichen Abschnitt ist mit einem Seilbahnsystem nicht möglich.

Was spricht gegen eine oberirdische Lösung in Form einer Straßenbahn?

Im Zuge des Trassenauswahlverfahrens in der Innenstadt wurden 14 Varianten geprüft – davon sechs oberirdische. Daraus hat sich – wie auch in vorangegangenen Studien – eine klare Empfehlung für eine unterirdische Weiterführung der Lokalbahn durch die Stadt Salzburg ergeben. Finden Sie hier den detaillierten Ergebnisbericht.

Die Nachteile einer Straßenbahn in Salzburg:

- Bedarf weiterer Verkehrsflächen: Der Platz an der Oberfläche ist in der Salzburger Innenstadt stark begrenzt. Den zur Verfügung stehenden Raum müssen sich alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer teilen. An der Oberfläche würde eine Straßenbahn zwangsläufig auch den Platz für Obusse, Fahrräder und Fußgängerinnen und Fußgänger einschränken. Das kann nicht im Sinn einer notwendigen Verkehrswende sein.

- Stau: Eine oberirdische Strecke in der Innenstadt wird vom Straßenverkehr behindert. Kreuzungen mit Fußgänger-, Rad- und sonstigem Verkehr bergen immer Konflikte. Bei Staus, Unfällen oder sonstigen Verkehrsbehinderungen kommt es damit auch auf einer Straßenbahnstrecke sofort und unweigerlich zu Verzögerungen.

- Lärm: Quietschende Eisenräder in engen Kurven, bimmelnde Warnsignale und Erschütterungen. Eine oberirdische Bahn im dicht bebauten Salzburger Innenstadtgebiet erhöht den Lärmpegel für Anrainerinnen und Anrainer deutlich.

- Eingeschränkte Geschwindigkeit: An der Oberfläche kann die Bahn nur sehr langsam unterwegs sein und muss auf alle Bewegungsgruppen Rücksicht nehmen.

- Verspätungen: Auf der Strecke zwischen Lamprechtshausen bzw. Ostermiething durch die Innenstadt bis Hallein müssten die Fahrpläne sehr hohe Reservezeiten beinhalten oder die Züge wären im Umland ständig verspätet, weil an der Oberfläche der Innenstadt jeglicher Verkehr bei hohem Aufkommen die Straßenbahn unberechenbar bremst.

- Begrenzte Kapazität: Eine Straßenbahn in der Innenstadt ist an das Straßennetz gebunden – daher können Kapazitäten nicht beliebig erweitert werden. Von Befürwortern einer oberirdischen Variante wurden aus Kapazitätsgründen Systeme ins Gespräch gebracht, die deutlich größer als Straßenbahnen sind – mit bis zu 75 Metern Länge, was der Dimension von rund 4,5 aneinandergehängten Sattelschleppern entspricht. Derartige Ungetüme sind kaum dafür geeignet, den Lebensraum Altstadt attraktiver zu machen.

- Hoher Personalbedarf: Bereits jetzt mussten einige Obus-Linien ihre Taktung einschränken, weil nicht genügend Fahrerinnen und Fahrer zur Verfügung stehen. Auch der Personalaufwand einer Straßenbahn liegt über den der bestehenden Lokalbahn da sie rund 1/3 weniger Personen befördern kann. Der S-LINK kann mit weniger Triebwagenfahrerinnen und -fahrern wesentlich mehr Menschen befördern.

- Wetter-Abhängigkeit: Regen, Schnee, Eis – das Wetter führt auf Salzburgs Straßen regelmäßig zu Chaos und Stau. Die unterirdischen Haltestellen zwischen Hauptbahnhof und Akademiestraße erhöhen zudem den Komfort für Fahrgäste bei Regen oder Kälte.

- Erhöhtes Sicherheitsrisiko: In Städten wie Graz oder Linz ist gut zu sehen, dass Fußgängerinnen und Fußgänger den Bereich von Straßenbahnschienen auch in Fußgängerzonen meiden. Auch für Radfahrerinnen und Radfahrer verschlechtert sich die Situation durch die hohe Sturzgefahr auf den Schienen.

Hier finden Sie Informationen zu den Vorteilen einer unterirdischen Lösung.

Was sind die Vorteile des S-LINK im Vergleich zu einer oberirdischen Straßenbahn?

- Rückgewinn von Lebensraum: Der Verkehr verlagert sich unter die Erde und der zur Verfügung stehenden Raum an der Oberfläche kann von allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer besser genützt werden. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer bekommen mehr Platz. Nur Fahrspuren für Autos in der Innenstadt gegen eine Straßenbahntrasse zu ersetzen, stellt keinen Zugewinn an Lebensraum dar.

- Stau-Unabhängigkeit: Eine unterirdische Strecke in der Innenstadt wird vom Straßenverkehr nicht behindert. Kreuzungen mit Fußgänger-, Rad- und sonstigem Verkehr stellen für eine unterirdisch-verlaufende Verkehrslösung kein Hindernis dar. Verzögerungen wie beim Obus gehören somit der Vergangenheit an.

- Verringerter Lärm: Eine unterirdische Bahn im dicht bebauten Salzburger Innenstadtgebiet reduziert den Lärmpegel für Anrainerinnen und Anrainer deutlich.

- Geschwindigkeit: Unter der Oberfläche ohne Kreuzungen mit anderen Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern kann die Bahn in der Stadt viel schneller fahren.

- Pünktlichkeit: Der S-LINK ist kein rein innerstädtisches Verkehrsmittel – er verbindet Stadt, Land und Region. Auf der Strecke zwischen Lamprechtshausen bzw. Ostermiething durch die Innenstadt bis Hallein müssten die Fahrpläne keine hohen Reservezeiten beinhalten. Denn unter der Erde muss auf den Innerstädtischen Verkehr keine Rücksicht genommen werden.

- Erweiterbare Kapazitäten: Eine unterirdische Bahnstrecke in der Innenstadt ist nicht an das Straßennetz gebunden – daher kann die Länge von Zügen und damit auch die Kapazität auf über 100 Meter erhöht werden. An der Oberfläche in der Innenstadt ist das ausgeschlossen.

- Geringerer Personalbedarf: Der S-LINK kann mit weniger Triebwagenfahrerinnen und -fahrern wesentlich mehr Menschen befördern.

- Wetter-Unabhängigkeit: Egal ob Regen, Schnee oder Eis. Was oberirdisch auf den Salzburger Straßen sofort zu Chaos und Stau führt, ist für den S-LINK unterirdisch kein Thema. Zudem müssen Fahrgäste im Sommer nicht in der Hitze und im Winter nicht in der Kälte warten und sind geschützt vor Regen und Schnee.

- Sicherheit: Mit Kinderwagen, Rollstuhl, Fahrrad oder zu Fuß sind S-LINK Haltestellen sicher und barrierefrei erreichbar.

Wurden Alternativen zum S-LINK geprüft?

Im Zuge des Trassenauswahlverfahrens in der Innenstadt wurden 14 Varianten geprüft – davon sechs oberirdische. Dabei hat sich – wie in vorangegangenen Studien – gezeigt, dass die oberirdische Führung im Stadtgebiet zwischen Lokalbahnhof und Akademiestraße negative Auswirkungen auf die Stadt und auf alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer inklusive öffentlichem Verkehr, Radfahrerinnen und Radfahrern sowie Fußgängerinnen und Fußgängern hätte. Zudem bietet eine oberirdische Führung kaum Potential, die Lebensqualität in der Stadt Salzburg nachhaltig zu verbessern. Die Nachteile der oberirdischen Variante wurden definitiv als zu gravierend eingestuft, zudem kann die notwendige Leistungsfähigkeit nicht erreicht werden. Damit wurde die Lösung der Lokalbahnverlängerung entlang der Rainerstraße bis zum Mirabellplatz unter der Oberfläche weiterverfolgt.

Die detaillierte Prüfung finden Sie hier.

Was passiert in der Umweltverträglichkeitsprüfung?

In der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) werden die Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt beschrieben und beurteilt. Es wird mittels Bescheid über die Genehmigungsfähigkeit des jeweiligen Vorhabens entschieden. Nach der Einreichung aller notwendigen Pläne und Dokumente für die Umweltverträglichkeitsprüfung im Dezember 2022 hat die Behörde Mitte September 2023 die Vollständigkeitsprüfung der rund 8500 Seiten abgeschlossen. Im Anschluss wurden alle Dokumente zur Einsichtnahme öffentlich aufgelegt. Eingebrachte Stellungnahmen zu den Unterlagen werden durch unabhängige Sachverständige von behördlicher Seite objektiv geprüft und beurteilt werden. Die Verhandlung dazu wird am 11. Dezember 2023 stattfinden.

Werde ich den S-LINK mit Tickets für die Kernzone der Stadt nützen können?

Derzeit gelten die aktuellen Tarife für den öffentlichen Verkehr im Bundesland Salzburg. Die Bundesregierung hat mit dem Klimaticket zudem ein attraktives Ticketmodell für die Nutzung des öffentlichen Verkehrs geschaffen. Ziel ist es, ein leistungsfähiges und attraktives öffentliches Verkehrsnetz UND ein einheitliches und attraktives Tarifmodel anbieten zu können. Dieses wird selbstverständlich in das Tarifsystem des Salzburger Verkehrsverbundes eingebunden sein.

In welchen Intervallen wird auf dem S-LINK gefahren?

In einer ersten Phase wird der 15-Minuten-Takt der Lokalbahn übernommen und mit weiteren Garnituren verdichtet. Ziel ist es jedenfalls, dass die Bahn so attraktiv und kurz getaktet wie möglich fährt.

Wo wird die Strecke verlaufen?

Die S-LINK Verbindung wird vom Salzburger Hauptbahnhof zum Schloss Mirabell, dann weiter entlang der Salzburger Altstadt zum Nonntal, im Weiteren über die Alpenstraße nach Salzburg Süd und dann über Anif nach Hallein verlaufen.

Wie wird die Trasse der Bahnstrecke ausgewählt, was ist der aktuelle Stand?

Derzeit wird im Auftrag der Projektgesellschaft von einem international renommierten Unternehmen ein Trassenauswahlverfahren für die Gesamtstrecke bis Hallein durchgeführt. Noch vor dem Start der ersten Bauphase vom Lokalbahnhof zum Mirabellplatz wird die Projektgesellschaft den politischen Entscheidungsgremien eine mit den betroffenen Gemeinden abgestimmte, technische Empfehlung zur fachlich am besten bewerteten, wirtschaftlichen Trassenführung abgeben.

Wo werden die Stationen des S-LINK sein?

Fix sind derzeit Stationen am Hauptbahnhof und am Mirabellplatz. Das zweite Vorhaben umfasst Stationen im Bereich Staatsbrücke/Mozartsteg, Unipark Nonntal und Akademiestraße. Alle weiteren Stationen ergeben sich infolge der Planung. Jedenfalls sollen Stationen da entstehen, wo große Siedlungsknotenpunkte sind (Beispiele: Alpenstraße, Anif, Rif, Hallein). Angedacht ist auch ein neues Park&Ride-Angebot, um PKWs nahe der Tauernautobahnausfahrt Salzburg-Süd abzufangen. Die genaue Situierung der Haltestellen wird im Laufe der Planung festgelegt.

Wird der S-LINK auch zum Messezentrum Salzburg fahren?

Neben den tausenden Pendlerinnen und Pendlern, die tagtäglich in die Landeshauptstadt fahren, besuchen jährlich rund neun Millionen Tagestouristinnen- und touristen die Sehenswürdigkeiten von Salzburg. Die Projektgesellschaft prüft deshalb eine Schienenverbindung zur bestehenden Bahnstrecke der Lokalbahn S1 entlang der Autobahn – mit einem hochwertigen Anschluss an die Messe und der Nutzung von bestehenden und zukünftigen Parkmöglichkeiten. Mit dieser leistungsstarken und nachhaltigen Alternative würden jährlich zigtausende Fahrten – sowie Leerfahrten – von PKWs und Reisebussen auf den vollen Straßen der Stadt Salzburg eingespart und die Straßen sowie auch die Umwelt entlastet werden. Zusätzlich ist ein neues Park&Ride-Angebot im Süden angedacht, um PKWs und Busse mit Tagestouristinnen- und touristen nahe der Tauernautobahnausfahrt Salzburg-Süd abzufangen.

Muss ich als Fahrgast der Lokalbahn am Hauptbahnhof umsteigen?

Nein, die Züge der Lokalbahn werden in Zukunft direkt in die Innenstadt Salzburgs und später auch bis Hallein weiterfahren. Zudem wird die direkte Verknüpfung mit den bestehenden S-Bahn-Strecken der ÖBB geprüft, sodass auch andere Strecken ohne Umsteigen mit TramTrains ins Zentrum geführt werden können.

Wie sieht die weitere Trassenführung von Salzburg Süd bis Hallein aus und ist diese schon fixiert?

Derzeit liegt der Schwerpunkt der Arbeiten auf dem ersten Abschnitt vom Salzburger Lokalbahnhof bis zum Mirabellplatz mitsamt den möglichen Verknüpfungen. Die konkrete Trassenführung von Salzburg Süd bis nach Hallein steht noch nicht fest und ist Thema anstehender Variantenvergleiche. Vieles lässt sich diesbezüglich im Moment noch nicht beantworten bzw. bietet die bisherige Planungstiefe dazu noch kein ausreichend klares Bild. Im Raumentwicklungskonzept (REK) aus dem Jahr 2000 wurden seit 2015 zwei mögliche Korridore für die Verlängerung bis nach Hallein vorgesehen. Jedoch werden zusätzlich von der Projektgesellschaft noch weitere Optionen erarbeitet, um eine echte Vergleichbarkeit zu haben. Ziel ist es, die am besten geeigneten Trassenvarianten (samt Untervarianten) im Zuge einer Evaluierung des Sachprogramms des Landes zu finden und unter Einbindung der jeweiligen Gemeinde abzustimmen und festzulegen.

Neben dem laufenden Kontakt mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der entsprechenden Gemeinden wird bei näherem Kenntnisstand auch eine umfassende Anrainerinnen- und Anrainerkommunikation gestartet werden.

Welche Beschaffenheiten bestimmen über die Linienführung? Wer bestimmt über die Linienführung?

Die konkrete Linienführung der Gesamttrasse wird, wie bisher, auf Basis der fachlichen (technischen, verkehrlichen, wirtschaftlichen) Empfehlungen und in engem Austausch mit den betroffenen Gemeinden fixiert. Jede der möglichen konkreten Linienführungen wird sich im Bereich der seit Ende Jänner 2023 veröffentlichten Kosten bewegen.

Wird es eine Verknüpfung zwischen S-LINK und den ÖBB-Gleisen geben?

Aktuell werden mögliche Verknüpfungsvarianten zwischen S-LINK und den Gleisen der ÖBB unter Berücksichtigung aller relevanten Parameter geprüft. Wenngleich der S-LINK kein Vollbahnsystem darstellen wird, werden dennoch Möglichkeiten geprüft, vorhandene Gleise der ÖBB mit den „TramTrains“ zu befahren.

Wie hoch sind die Kosten?

Die Projektgesellschaft hat im Jänner 2023 eine Gesamtkostenermittlung für die Gesamtstrecke Salzburg Lokalbahnhof bis Hallein für drei Varianten basierend auf einer möglichen Referenztrasse vorgelegt. Dabei wurden mehrere Varianten mit unterschiedlichen Tunnellängen und Stationen auf aktueller Preisbasis bewertet. Die kürzeste Tunnelvariante kommt in der Alpenstraße auf Höhe der Akademiestraße an die Oberfläche, ist ca. 3,5 Kilometer lang und verfügt über vier Stationen, die unter der Erdoberfläche liegen – die Kosten dafür betragen 1,985 Mrd. Euro. Eine zweite Variante verläuft unter der Alpenstraße bis zur Höhe der Friedensstraße 4,5 Kilometer unterirdisch und hat fünf Haltestellen – die Kosten liegen hier bei 2,171 Mrd. Euro. Und eine dritte Maximalvariante beinhaltet sieben Kilometer Tunnel, neun Haltestellen unter der Oberfläche und kostet 2,838 Mrd. Euro.

Bei den Gesamtsummen handelt es sich um Kostenschätzungen. Für die Finanzierung gibt es eine Rahmenvereinbarung mit dem Bund über eine zumindest 50 %-ige Kostenbeteiligung. Um der frühen Projektphase Rechnung zu tragen, wurden entsprechend dem Stand der Technik prozentuelle Zuschläge für bestimmte Unsicherheiten sowie Reserven angesetzt. So wurde beispielsweise für Unberücksichtigtes ein 15 % Zuschlag auf den Positionspreis angesetzt, für Reserven wurde dieser je nach Planungsstand mit 25 bis 30 % Zuschlag auf die Baukosten abgesichert.

Innerhalb dieses Spektrums werden sich dann auch die Varianten im Trassenauswahlverfahren bewegen. Die Projektgesellschaft wird den entscheidenden Gremien eine Empfehlung aussprechen auf Basis derer eine Entscheidungsfindung erfolgt.

Finden Sie hier weitere Informationen zu den Varianten mit Kostenrahmen.

Wer kommt für die S-LINK Projektkosten auf?

Für die Finanzierung gibt es eine Rahmenvereinbarung mit dem Bund über eine zumindest 50 %-ige Kostenbeteiligung. Um der frühen Projektphase Rechnung zu tragen, wurden entsprechend dem Stand der Technik prozentuelle Zuschläge für bestimmte Unsicherheiten sowie Reserven angesetzt. So wurde beispielsweise für Unberücksichtigtes ein 15 % Zuschlag auf den Positionspreis angesetzt, für Reserven wurde dieser je nach Planungsstand mit 25 bis 30 % Zuschlag auf die Baukosten abgesichert.

Initiativen gegen den S-LINK argumentieren, dass sich die Kosten seit Planungsbeginn vervierfacht hätten. Bei ursprünglich kommunizierten Zahlen zum Gesamtprojekt handelte es sich jedoch um alte, sehr grobe Schätzungen auf Basis einer Machbarkeitsstudie, die bereits vor Gründung der aktuellen Projektgesellschaft erstellt wurde und für die keine tatsächlichen Kostenberechnungen angestellt wurden. Die ersten validen Berechnungen liegen mit dem aktuellen Planungsstand erst seit Ende Jänner 2023 vor. Wenn man betrachtet, wie viel ähnliche Projekte in anderen Städten kosten, dann bewegt sich Salzburg in einem realistischen Bereich. Zudem müssen bei Gegenüberstellungen auch Kosten berücksichtigt werden, die jedes Jahr von Stadt, Land, Bund und ASFINAG bei weiterem Zuwachs des motorisierten Individualverkehrs für Straßensanierungen und Bau aufgebracht werden müssten.

Wie sieht das Kosten-Nutzen-Verhältnis aus?

Die Projektgesellschaft hat eine aktualisierte Kosten-Nutzen-Analyse für die Gesamtstrecke bis Hallein auf Basis der Ende Jänner 2023 kommunizierten Investitionskosten in Auftrag gegeben. Diese Analyse ist Grundlage für weitere Entscheidungsprozesse in politischen Gremien für die Bewertung der ermittelten Varianten. Diese wird den damit zu befassenden Stellen bei Stadt, Land und Bund zur Verfügung gestellt und veröffentlicht. Die bisher erhobenen Daten sprechen klar für eine hohe Wirksamkeit der Lokalbahnverlängerung bis Hallein.

Einer aktuellen Studie des Economica Instituts für Wirtschaftsforschung zufolge wird sich bereits der Bau des ersten Vorhabens des S-LINK vom Salzburger Hauptbahnhof zum Mirabellplatz wirtschaftlich für die Stadt Salzburg und die umliegenden Gemeinden auszahlen. Ein zusätzlich erfreulicher Nebeneffekt zu den offensichtlichen verkehrs- und umwelttechnischen Verbesserungen.

Finden Sie die Details zu dieser Studie hier.

Wann wird das Projekt umgesetzt?

Im Dezember 2022 wurde die Umweltverträglichkeitserklärung von der Projektgesellschaft fertiggestellt und bei der zuständigen Behörde eingereicht. Der Zeitplan versteht sich naturgemäß vorbehaltlich dem Vorliegen der erforderlichen Genehmigungen und Beschlüsse. Erste Vorarbeiten für das 1. Vorhaben Lokalbahnhof bis Mirabellplatz können – abhängig von der Verfahrensdauer – gegebenenfalls bereits Ende 2024 beginnen. Die Hauptbaumaßnahmen sind Anfang 2025 vorgesehen. Die Inbetriebnahme soll 2028 erfolgen. Parallel werden die weiteren Streckenabschnitte vorangetrieben und geplant, um die Zeit und vorhandene Ressourcen optimal zu nutzen.

Wann ist Baubeginn und bis wann soll der S-LINK bis Hallein fertig sein?

Der Spatenstich für die erste Etappe vom Hauptbahnhof zum Mirabellplatz ist, abhängig von den behördlichen Verfahren, Anfang 2025 ins Auge gefasst. Die Inbetriebnahme für den ersten Bauabschnitt ist 2028 angestrebt. Parallel werden die nächsten Abschnitte geplant und gebaut. Abhängig von der Dauer der behördlichen Verfahren geht die Projektgesellschaft von einem Realisierungszeitraum von zehn Jahren bis Hallein aus.

Was passiert während der verschiedenen Bauphasen?

Es wird während der Umsetzung der ersten Etappe bereits an den nächsten Schritten weitergeplant, um das Gesamtprojekt rasch voranzubringen. Zug um Zug werden fertige Abschnitte in Betrieb genommen und gleichzeitig konsequent weiter geplant und gebaut.

Löst der S-LINK die Salzburger Verkehrsprobleme?

Der gordische Knoten am Hauptbahnhof, wo in den Hauptverkehrszeiten bis zu 1.000 Menschen gleichzeitig mit Zügen der S1/S2/S3 ankommen und in ein viel kleineres innerstädtisches Bussystem umsteigen müssen, wird damit bereits im ersten Schritt gelöst. Das System wird selbstverständlich über das Gebiet der Hauptachse weitergedacht und dimensioniert. Zubringer, Zugänge und Zufahrten für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger oder auch P&R-Parkplätze sind Teil der Gesamtstrategie, um ein leistungsfähiges Verkehrsnetz in der Fläche zu haben. Die Verbindung muss attraktiv sein, damit Menschen vom Auto freiwillig auf das bessere Angebot umsteigen wollen. Das bedeutet weniger Stau, weniger Abgase, weniger Lärm und mehr Platz für ein Leben in der Stadt!

Gibt es genügend Fahrgäste für den S-LINK?

Bestehende öffentliche Verkehrsmittel wie Obusse, Regionalbusse und S-Bahnen sind im Zentralraum zu den Stoßzeiten an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt. Eine weitere, dringend notwendige Verlagerung auf den öffentlichen Verkehr ist nur mehr mit einer Erweiterung des Angebots durch einen leistungsstarken und attraktiven Verkehrsträger wie den S-LINK möglich. Wenn sich nur ein Bruchteil der Autofahrerinnen und -fahrer entscheidet, ab sofort öffentlich zu fahren, können diese Menschen aktuell in der Stadt nicht mehr transportiert werden, da die Kapazitäten nicht vorhanden sind und auch das Bussystem nicht mehr im notwendigen Ausmaß erweitert werden kann. Ein konkretes Beispiel zeigt das sehr gut: Derzeit sind bereits bis zu 90 öffentliche Busse pro Stunde im Bereich des Nadelöhrs Staatsbrücke unterwegs. Ohne substanzielle Kapazitätserweiterung können die Menschen nicht zum Umsteigen bewegt werden, weil sie schlichtweg nicht öffentlich befördert werden können. Wenn der S-LINK auf der Nord-Süd-Achse als Herzstück realisiert wird, dann können alle anderen Strecken und Verknüpfungen auf diesen Fahrplan abgestimmt werden. Das bringt eine unglaubliche Qualität.

Wird der S-LINK auch in andere Regionen erweitert?

Der S-LINK ist als leistungsfähigste Verkehrsachse aus den Regionen durch die Stadt konzipiert. Er hat damit sowohl innerstädtisches als auch regionales Potenzial. Ein wichtiges Ziel ist die Verbindung bestehender und künftiger Bahnstrecken mit dem S-LINK. Die Lokalbahnverlängerung ist die Grundlage für ein zum Teil bereits existierendes Gesamtnetz. Neben den Verknüpfungen mit den ÖBB-Strecken prüft die Projektgesellschaft zum Beispiel auch die Einbindung der Messebahn, der Stieglbahn und weiterer möglicher Strecken wie der Königsseebahn oder der Ischlerbahn (Salzkammergut-Lokalbahn). Vor der Erweiterung des Schienennetzes in die Region muss es aber eine leistungsfähige Verbindung durch die Stadt geben, die schnell viele Menschen transportieren kann – der S-LINK bildet damit das Rückgrat des künftigen öffentlichen Verkehrs und wird dazu beitragen, die täglichen Staus auf den Straßen massiv zu reduzieren.

Wird es eine Verbindung zum Park&Ride-Messe geben?

Die Projektgesellschaft hat eine Verlängerung der Lokalbahn zur Messe geprüft und empfohlen. Diese Messebahn mit einem Reiseterminal könnte das Touristenbusproblem in der Stadt auf einen Schlag lösen. Anstatt vier Mal in die Stadt zu fahren (aktuell: mit Fahrgästen ins Zentrum, ohne hinaus, ohne wieder hinein, mit Fahrgästen aus der Stadt) könnten die Reisebusse an einem modernen Terminal bei der Messe halten bzw. parken. Die Fahrgäste würden dort in den S-LINK einsteigen und zum Mirabellplatz oder zum Mozartsteg fahren. Zusätzlich ist ein neues Park&Ride-Angebot im Süden angedacht, um PKWs und Busse nahe der Tauernautobahnausfahrt Salzburg-Süd abzufangen. Etwa 40.000 Reisebusse (Stand 2019) steuern pro Jahr Salzburg an; sie bringen fast ein Drittel der neun Millionen Tagestouristinnen und -touristen. Eine Messebahn könnte auch noch nach Wals und zum Flughafen verlängert werden.

Was passiert mit der Schranne während der Bauarbeiten?

Die Schranne wird auch während der Realisierung des Projektes weiterhin stattfinden. Die Projektgesellschaft ist dazu in enger Abstimmung mit dem Marktamt. Um einen ungestörten Marktbetrieb sicherzustellen, soll das Marktgebiet während des Baus im Bereich der Franz-Josef-Straße erweitert werden. Nach Fertigstellung der Haltestelle am Mirabellplatz ist die Schranne mit dem S-LINK künftig noch einfacher und barrierefrei auch direkt aus dem Umland erreichbar.

Wird es zu Verkehrseinschränkungen in der Stadt Salzburg durch die Bauarbeiten kommen?

Es wird, wie bei jedem Bauvorhaben, zu gewissen Einschränkungen kommen. Wobei man bemüht ist, diese so gering wie möglich zu halten. Die Anrainerinnen und Anrainer und die Bevölkerung werden jedenfalls transparent, rechtzeitig und laufend informiert.

Werden bei den Baumaßnahmen Ruhezeiten eingeplant?

Die Details zur Bauabwicklung sind noch nicht fixiert. Insgesamt soll die Lärm- und Erschütterungsbelastung für die Anrainer möglichst gering gehalten werden (durch die Wahl der Baumethoden, entsprechende Gerätschaft, Arbeitszeiten etc.). Das gilt insbesondere für die Nächte und an den Wochenenden: Hier wird es nur vereinzelt merkbare Baumaßnahmen geben, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Ausgangspunkt für die Festlegung der Arbeitszeiten unter der Woche und tagsüber ist die Orientierung an den üblichen Vorgaben der Stadt Salzburg (Mo-Fr 7-20 Uhr bzw. Sa 7-14 Uhr). Nähere Details (insbesondere zum ersten Abschnitt) werden veröffentlicht, sobald diese verfügbar sind.

Wie wird sichergestellt, dass die Gebäude und die Infrastruktur der historischen Altstadt vor Schäden durch die Bauarbeiten geschützt werden?

Bereits lange vor Baubeginn werden die Gebäude bzw. Objekte im Einflussbereich der Trasse und der Bautätigkeiten nach einem international anerkannten Verfahren von fachkundigen Ingenieuren begangen und untersucht. Damit kann das Risiko für Schäden individuell bewertet und gegebenenfalls mit weiteren Maßnahmen (z.B. Fundamentverbesserungen) verringert werden.

Trotz der geplanten robusten Bauweise ist das Auftreten von unbedenklichen Rissen leider nicht immer vermeidbar. Daher wird kurz vor Baubeginn jedes im Einflussbereich befindliche Objekt ein weiteres Mal begutachtet und mittels Fotodokumentation beweisgesichert. Allfällige durch die Baumaßnahmen des S-LINK entstandene Schäden werden dann im Nachgang fachmännisch saniert, wobei die dafür anfallenden Kosten von der Salzburger Regionalstadtbahn Projektgesellschaft übernommen werden.

Die moderne – für die Errichtung der S-LINK Tunnelanlagen vorgesehene – Bautechnik ist nicht mit dem in den 1990er Jahren in offener Bauweise errichteten Tunnel, welcher in der Rainerstraße vom Lokalbahnhof bis wenige Meter vor die Kreuzung der Saint-Julien-Straße führt, vergleichbar. Verbesserungen im Bauablauf und technische Entwicklungen in der Bautechnik sorgen im Vergleich zu damals für eine wesentliche Entlastung der Anrainer während der Hauptbauphase.

Wie gestaltet sich die Bauweise des ersten Abschnitts?

Der überwiegende Teil der ersten Etappe bis zum Mirabellplatz wird in der sogenannten Deckelbauweise errichtet. Nachdem vorhandene Einbauten unter der Oberfläche wie Kanal, Wasser- oder Stromleitungen umgelegt wurden, werden mit einem Seilbagger links und rechts der Straße die rund 80 cm dicken und bis zu 18 m tiefen Betonwände errichtet. Dies erfolgt direkt von der Oberfläche aus, ohne weitere Aushubarbeiten. Das Erdreich wird hierbei durch eine sogenannte Stützflüssigkeit gehalten und die Wände direkt im Boden betoniert.

Im Anschluss daran stellt eine Spezialmaschine – ebenfalls direkt von der Oberfläche aus – mittels Bodeninjektion eine aussteifende Bodenplatte her. Erst danach beginnt der nur vier Meter tiefe Aushub zwischen den steifen Betonwänden, wo der Deckel des Bauwerkes direkt auf dem Erdreich betoniert wird. Anschließend werden die Einbauten zurückverlegt und die vorher ausgehobene Baugrube wieder verschlossen. Alle weiteren Arbeiten finden im Untertagebau statt, während die Oberfläche bereits wieder genutzt werden kann. Mit zwischen zwölf und 50 m langen Abschnitten, an denen die Arbeiten teilweise gleichzeitig laufen, wird die Hauptbau- und damit Belastungszeit für Anrainerinnen und Anrainer so gering wie möglich gehalten. Einzelne Abschnitte können mit dieser Bauweise in nur rund drei Monaten errichtet werden.

Eine Videoanimation zur Deckelbauweise finden Sie hier.

Ist es nicht gefährlich im Salzburger Seeton zu bauen?

Der Salzburger Seeton stellt mit Sicherheit eine Herausforderung für den Bau dar. Genaue Bodenuntersuchungen und Erfahrungen aus früheren Projekten werden als Grundlage herangezogen. In Abstimmung mit erfahrenen Fachleuten wird die beste Baumethode geplant und dann auch durchgeführt werden. So kann z.B. eine Bodenverbesserung mittels Hochdruckbodenvermörtelung den Bau sicher gestalten.

Finden Sie hier weitere Informationen zur Bautechnik.

An wen kann ich mich mit Fragen zum Projekt wenden?

Bei Fragen und Anliegen können Sie sich gerne an die Salzburger Regionalstadtbahn Projektgesellschaft mbH wenden:

E-Mail: office@s-link.at

Telefon: +43 (0)662 2780-2612

Gibt es Informationsveranstaltungen für Anrainerinnen und Anrainer?

Ja, die Anrainerinnen und Anrainer werden auf unterschiedlichste Art und Weise informiert. Informationen werden unter anderem über Zusendungen, Newsletter, die Website und entsprechende Informationsveranstaltungen angeboten.

Die Projektgesellschaft plant im Zeitraum der öffentlichen Auflage der Umweltverträglichkeitsprüfung (voraussichtlich im Herbst/Winter 2023/24) verschiedene Informationsaktivitäten. Bereits im Frühjahr 2022 und Frühsommer 2023 fanden große Informationsveranstaltungen statt, bei denen die Planerinnen und Planer allen Interessierten persönlich zur Verfügung gestanden sind.

Wer ist Eigentümerin und Eigentümer der Projektgesellschaft?

Die Projekteigentümer sind das Land Salzburg, die Stadt Salzburg und die Salzburg AG.